1 広島県の災害の歴史

広島県では、過去に多くの風水害や水害が発生しています。

| 発生年月日 要因 | 主な被害 |

|---|---|

| 大正15(1926)年9月 集中豪雨 | 瀬野川町で69名、瀬野町で15名、広島市東区で24名、広島市南区で4名の計112名が死亡しました |

| 昭和20(1945)年9月枕崎台風 | 広島県全域に大きな被害が発生し、死者行方不明者が2,012名、家屋全壊2,127戸 |

| 昭和26(1951)年10月ルース台風 | 広島県西部を中心に被害が出て、死者行方不明者166名 |

| 昭和42(1967)年7月広島豪雨 | 呉市における死者行方不明者は88名。広島県全体で死者行方不明者は159名。 |

| 昭和47(1972)年7月三次豪雨 | 三次市では、特に被害が深刻で、死者22名、行方不明者1名、重軽傷者61名に上り、広島県全体で死者・行方不明者が39人、負傷者が105人 |

| 昭和63(1988)年7月加計豪雨 | 加計町で死者行方不明者15名と小規模ながらも被害 |

| 平成3(1991)年9月台風19号 | 呉市と宮島町を中心に被害が出ました。6名が死亡し、49名が負傷 |

| 平成5(1993)年7月台風5号 | 戸河内町、筒賀村で家屋全壊1戸などの被害 |

| 平成11(1999)年6月広島豪雨 | 広島市と呉市を中心に被害が出て、死者行方不明者32名 |

| 平成13(2001)年3月芸予地震 | 呉市で家屋全壊58戸などの被害 |

| 平成17(2005)年9月台風14号 | 廿日市市で家屋被害 |

| 平成18(2006)年9月台風13号 | 広島市、北広島町、安芸高田市を中心に被害。死者1名、行方不明者1名 |

| 平成22(2010)年7月庄原豪雨 | 庄原市で死者1名、家屋全壊12戸、半壊12戸、一部損壊6戸などの被害 |

| 平成26(2014)年8月広島豪雨 | 広島市、安芸高田市、三次市、福山市を中心に被害。死者77名、家屋全壊179戸、半壊217戸、一部損壊190戸などの被害 |

| 平成30(2018)年7月西日本豪雨 | 広島市、呉市、三原市、東広島市、熊野町、坂町他で死者153名、行方不明者4名。 |

| 令和3(2021)年7月広島豪雨 | 広島市で死者4名、行方不明者1名。家屋全壊8戸、半壊15戸などの被害 |

広島県の過去の災害

大正15(1926)年9月集中豪雨

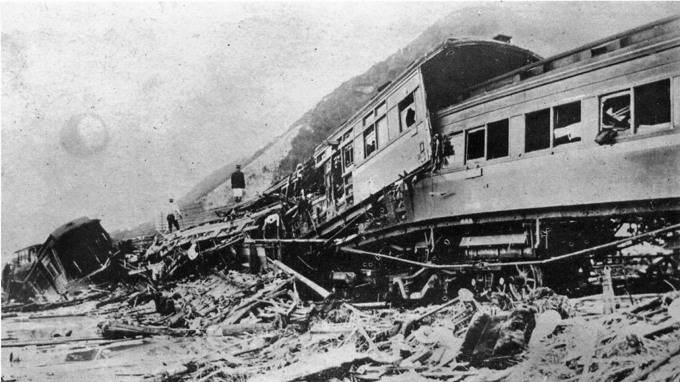

この豪雨は、大正15年(1926年)9月11日、広島市を中心に周囲約10kmの非常に狭い地域を襲い、広島測候所では、総雨量357.5mmを記録し、当時の観測史上最大の降雨となりました。この豪雨によって、山本川、温品川、畑賀川などの河川が氾濫し、多数の住宅が被害を受けました。特に畑賀川の氾濫による死者は、瀬野川町32名、瀬野町11名など、合計で51名。広島市域の死者は資料で確認できるだけで34名。また、多数の住宅が被害を受け、住民の生活は一変しました。

この集中豪雨は、台風13号が中国地方を通過するなかで、前線や梅雨前線と相まって発生したものでした。当時、広島市は下水道網が未整備であったため、豪雨によって排水機能が損なわれたことが、被害の拡大につながったとされています。安芸郡の畑賀川の堤防が決壊し、山陽本線にも被害が出た。9月23日,東京発下関行きの特別急行第一列車(のちに「富士」と改名)が安芸中野駅を通過した。見回りをしていた消防団員が,築堤が崩れて線路が浮き上がっているのを発見し,踏切番に通報したが間に合わず,11両の客車を牽引した特急列車は脱線・転覆し大破,34名が亡くなった。

出典: 大正15年9月の豪雨による特急列車脱線・転覆事故の絵葉書

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

特急列車脱線・転覆事故(広島県立文書館)

大正15年9月11日 豪雨災害(土砂災害ポータルひろしま)

昭和20(1945)年9月枕崎台風

枕崎台風は広島県を中心に甚大な被害をもたらしました。この台風により、広島県内だけでも2,012人以上が死亡・行方不明となりました。被害の主な原因は、河川の氾濫や土砂崩れ、風による建物の倒壊などが挙げられます。特に、呉市や大野町(現在の廿日市市大野町)などの地域では、多くの住宅が全壊・半壊するなど、深刻な被害が発生しました。 呉市では1,162戸の家屋が流失し、792戸が半壊、死者は1,154名にのぼりました 。大野村(現廿日市市大野町)では、丸石川で大規模土石流が発生し、大野陸軍病院を直撃して180人近くが亡くなりました。広島市内では、太田川の堤防が決壊し、市内低地のほぼ全域が浸水しました。原爆被災後の復興途上であり、防災・警戒対策が不十分だったことも被害を拡大させた要因となりました。広島で最大瞬間風速は45.3m/s、総雨量は218.7mmを記録しました。 被害を受けた地域では、避難所の設置や救援物資の配給などが行われましたが、被災地の生活基盤が完全に復旧するまでには時間がかかり、多くの人々が避難生活を余儀なくされました。復興に向けた取り組みとして、道路や橋梁、水道・電気・ガスなどのインフラ整備が進められ、農地の復旧や漁業・工業の復興支援も行われました。 この台風は「昭和の三大台風」の一つとして記録されており、太田川の治水事業再開のきっかけともなりました

出典:昭和20年9月『枕崎台風』(最大時間雨量57.1mm,死者・行方不明者2,012人) 広島県

昭和20年9月 枕崎台風 (最大時間雨量57.1mm,死者・行方不明者2,012人)土砂災害ポータルひろしま終戦直後の広島を襲ったもう一つの惨禍「枕崎台風」NHK

歴史的大規模土砂災害地点を歩く コラム47 広島周辺の枕崎台風(1945)による土砂災害地点を歩く

【枕崎台風】“原爆”と“台風”の複合災害「空白の天気図」著者が語る教訓 室戸台風・伊勢湾台風と並ぶ“昭和の三大台風” 1945年9月広島直撃で犠牲者2000人超(2015年放送)RCC NEWS DIG Powered by JNN

2022年9月4日 防災講演会 「枕崎台風の広島県内での被害や最新の台風観測などについての話題」広島市江波山気象館

昭和20年9月『枕崎台風』広島県公式ホームページ

RCC防災ノート

昭和26(1951)年10月ルース台風

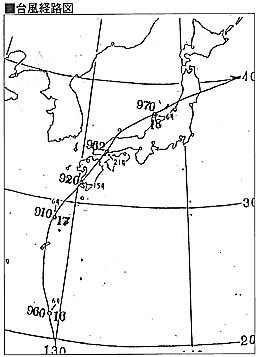

「ルース台風」と呼ばれるこの台風は、1951年10月14日**19時頃に鹿児島県串木野市付近(現在のいちき串木野市)**に上陸し、15日にかけて日本列島を縦断しました。この台風は室戸岬で最大瞬間風速52.3m/sを観測。強風をもたらし、各地で大規模な被害を引き起こしました。特に、広島県西部地域では、大規模な浸水被害や土砂災害により多数の家屋が倒壊し、水害による被害が顕著でした。

広島では、14日22時頃から風向きが変化し始め、15日0時37分には瞬間最大風速49.0 m/sを観測しました。大竹市では、住宅地が水没したため、住民たちは屋根の上で避難を余儀なくされました。また、広島県佐伯郡では、住宅地や工場が浸水し、広範囲にわたって被害が広がりました。特に佐伯郡水内村(現広島市佐伯区湯来町)では39名が死亡するなど、被害が集中しました。

広島県内だけでも死者行方不明者は166名に上り、全壊1,066、半壊1,267、床上浸水5,726、床下浸水17,863などの甚大な被害が出ました。全国では死者572名、行方不明者371名、負傷者2,644名の被害を受けたほか、全壊24,716棟、半壊47,948棟、床上浸水30,110棟、床下浸水108,163棟の住家被害が発生しました。 この台風は、上陸時の中心気圧が935 hPaで、統計開始以降4番目に低い中心気圧で日本に上陸した台風となりました。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典:ルース台風 広島県HP

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia) 昭和26年10月 ルース台風 | 土砂災害ポータルひろしま ルース台風 広島県HP昭和42(1967)年7月豪雨

1967年7月7日から10日にかけて、日本の本州南岸に停滞する梅雨前線の影響により、西日本を中心に大雨が降りました。この大雨に加えて、温帯低気圧が発生し、さらに被害を拡大させました。この自然災害は、広島県を中心に甚大な被害をもたらしました。

広島県全体では159人が死亡し、231人が負傷しました。特に呉市では、河川の決壊による氾濫に加え、山崩れやがけ崩れが多発し、88人が死亡する大災害となりました。呉市内では約1,400か所で崩壊が発生し、43か所で169名が生き埋めとなりました。この災害は、「昭和42年7月豪雨」と呼ばれています。

この豪雨によって、広島県では橋や道路が流され、532戸の家屋が全壊するなど、土木関係の被害が甚大なものとなりました。呉市では、背後に山地がある都市部であったため、土砂崩れや鉄砲水が多発し、人的被害も大きなものとなりました。特に、呉市南部の休山を中心とする半島部と広・仁方の海岸線に沿って被害が著しかったことが報告されています。

被災地では、人々が互いに支え合いながら救助や復旧作業に取り組みました。この災害を契機として、昭和44年(1969年)に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。

補足情報

- 呉市では、7月9日16時から17時にかけて1時間に75.0mmの猛烈な雨が降りました。

- この災害は、長崎県佐世保市でも大きな被害をもたらし、「佐世保水害」とも呼ばれています。

- 呉市では、昭和20年(1945年)の枕崎台風の被害を基に都市計画を立てていたため、それよりは被害が少なかったものの、それでも大きな被害となりました。

出典

- 広島県公式ホームページ - 昭和42年7月豪雨災害(呉市)

- フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』昭和42年7月豪雨

広島県 呉市42年の災害

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』昭和42年7月豪雨

災害をもたらした気象事例 昭和42年7月豪雨 気象庁

昭和47年(1972年)7月三次豪雨

昭和47年7月豪雨は、1972年7月9日から13日にかけて広島県北部を中心に発生した大規模な水害です。特に三次市やその周辺では記録的な大雨により河川の氾濫や土砂災害が発生し、広島県全域に甚大な被害をもたらしました。

この豪雨による広島県全体の人的被害は、死者・行方不明者39人、負傷者105人に上りました。また、住家の被害は19,208棟に及び、農林地や公共施設などへの被害総額は約640億円に達しました。

三次市では、馬洗川左岸の十日市町地区の2箇所で堤防が溢水破堤し、右岸の三次地区他各所でも堤防が溢水しました。この結果、床上浸水以上の被災世帯は3,464世帯、被災者概数は16,871名に上りました。

この災害による復旧には多大な時間と労力が必要とされました。特に、県北部の山間部や河川沿いの住宅地では土砂崩れや洪水によって多くの住家が倒壊・流出し、住民の避難が相次ぎました。また、この災害を契機として防災対策の強化や河川改修事業が推進され、防災・減災意識の向上にも寄与しました。

出典:広島県公式ホームページ - 昭和47年7月豪雨災害(三次市・庄原市)

昭利 47年7月豪雨災害誌昭和63年(1988年)7月加計豪雨

昭和63年(1988年)7月20日から21日にかけて広島県北西部を襲った集中豪雨は、広島県史上有数の被害をもたらした災害の一つです。特に被害が甚大だったのは、加計町(現在の安芸太田町)、戸河内町、および筒賀村で、土砂崩れや河川氾濫、家屋の倒壊、道路の寸断などの被害が相次ぎました。

加計町では、21日の未明から朝方にかけて短時間に集中した大雨が降り、土石流災害が発生しました。3時間で131ミリメートルもの大雨が降り、山から流れ出た土石が集落を襲い、家屋や農地に壊滅的な被害をもたらしました。この災害により、死傷者25人という深刻な人的被害が発生しました。

広島県内の雨量観測では、内黒山で276ミリメートル、加計で270ミリメートル、八幡で245ミリメートルの総雨量を記録しました。特に加計では、21日の3時から4時の間に55ミリメートルという記録的な短時間強雨が観測されました。

被災地域の地質的特徴も被害拡大の一因となりました。この地域は黒粗粒雲母花崗岩を基盤岩とし、風化してできた「マサ土」が広く分布しています。この地質条件が、豪雨時の土砂災害リスクを高めていました。

広島県内では20日の午後から局地的に1時間に20ミリメートル前後の強い雨が降った地域もありましたが、全般的に強い雨が継続して降り続き、豪雨の持続が被害の拡大につながったとされています。

この災害を契機に、広島県では地域防災の強化が進められ、集中豪雨や土砂災害に対する適切な対応策の整備が行われました。また、自然災害に対する備えとして、適切な情報伝達システムの構築や住民の自助・共助の重要性が再認識されるようになりました。

出典:広島県公式ホームページ - 昭和63年7月豪雨災害(加計町(現安芸太田町))

土砂災害ポータル - 昭和63年7月豪雨

語り継ぐ土砂災害(国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所)

1988年 島根・広島に集中豪雨(NHKアーカイブス)

平成3(1991)年9月台風19号

1991年(平成3年)9月に日本列島を縦断した台風19号は、平成時代に発生した台風の中で最も甚大な被害をもたらしたと言われています。この台風は全国各地に被害をもたらしましたが、その中でも広島県の被害は特に深刻でした。 広島県では6名が死亡し、49名が負傷するという人的被害が発生しました。

住家被害では、全壊50棟、半壊442棟、一部破損22,661棟が確認され、約96万戸が停電しました。 厳島神社では建物が損壊するという被害も発生しました。 重要文化財の「能舞台」が倒壊し、桧皮葺の屋根も大きな被害を受けました。台風の通過がほぼ満潮時と重なったことから、記録的な高潮が発生し、沿岸部や島しょ部を中心に浸水や護岸崩壊などの被害が相次ぎました。 この台風は全国的に猛烈な風をもたらし、広島市では最大瞬間風速58.9m/sを記録するなど、風速が非常に強く、「風台風」として知られています

この台風は全国的に猛烈な風をもたらしましたが、広島市では最大瞬間風速58.9m/sを記録するなど、風速が非常に強く、「風台風」として知られています。そのため、電柱や鉄塔の倒壊が相次ぎ、広範囲で停電が発生しました。

出典:高潮・津波災害ポータルひろしま

台風19号(1991年)のひ害 NHK FOR SCHOOL

平成5(1993)年7月台風5号

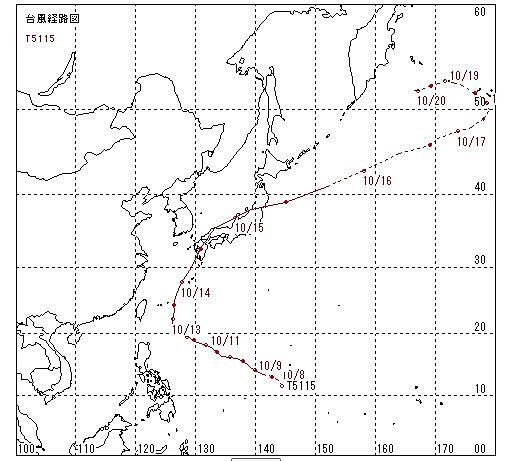

1993年7月26日に沖ノ鳥島の北海上で発生した台風5号(オフェリア)は、27日11時頃に鹿児島県大隅半島に上陸しました。その後、台風は北東に進み、同日17時半頃に山口県徳山市付近に再上陸し、28日には日本海に抜けました。この台風は広島県山県郡戸河内町南西部と筒賀村西部に位置する鍋山周辺で、局地的に豪雨をもたらしました。特に1時間で47mm、連続降雨量236mmという大雨が観測されました。

さらに、鍋山の山肌は風倒木で覆われていたため、これが土砂災害の被害を拡大させる一因となりました。戸河内町では田吹川及びその支川である田地谷川、鍋山谷川、砂ヶ谷川などで、筒賀村では大歳谷川、市奥谷川、鷹ノ巣川などで、公共施設や人家、農地に大きな被害が発生しました。特に、流出した土砂は約85,000m³、流木は約4,000m³に及び、道路の寸断や交通の停止など、社会的影響も深刻でした。

しかし、両町村では、役場や消防団、地域住民が協力して迅速かつ適切な防災活動や避難誘導を行った結果、幸いにも人的被害は発生しませんでした。この地域では、防災意識が高く、日頃からの取り組みが被害の最小化に大きく寄与したと言えます。

出典:災害ポータルひろしま 平成5年 台風5号

平成5年 台風5号 土砂災害ポータルひろしま平成11(1999)年6月豪雨災害

1999年(平成11年)6月29日を中心に西日本で発生した「平成11年6月豪雨災害」は、死者・行方不明者39人、浸水家屋約20,000棟という大きな被害をもたらしました。気象庁ではこの災害を「梅雨前線、低気圧 平成11年(1999年)6月23日~7月3日」として分類しています。この災害は特に広島県と福岡県で被害が顕著でした。

広島県では、平成11年6月29日の豪雨災害により、死者31名、行方不明者1名が出ました。6月28日~29日の連続雨量は、大野ICで199.5mm、戸山で271mm、呉市で184mmを記録しました。特に、6月29日の時間雨量は記録的な短時間降雨となり、八幡川橋で14時~15時に81mm、戸山で14時~16時に63mm、呉市で15時50分~16時50分に73mmを記録しました。

出典:災害ポータルひろしま 平成11年6月 豪雨 (最大時間雨量81.0mm,死者・行方不明者32人)

平成11年6月災害 災害ポータルひろしま平成11年(1999年)6月29日 広島で土砂災害頻発 気象庁OB市澤成介

平成13(2001)年3月24日芸予地震

平成13(2001)年3月24日に発生した芸予地震は、広島県で死者1人を出し、広い範囲で斜面崩壊などの被害が生じました。この地震により広島県内で約48,000戸が停電しました。地震の規模はマグニチュード6.7で、最大震度は広島県呉市で震度6弱を記録しました。 呉市では、家屋全壊58戸、半壊261戸、一部破損13,053戸などの被害が発生しました。また、道路が寸断され、避難所が被害を受けたため、一時的な避難所の確保に苦労することとなりました。 地震発生後、自衛隊や消防隊、警察などが出動し救助・支援活動を行いました。また、多くのボランティアも集まり、清掃や仮設住宅の設営などの活動を行いました。

出典:芸予地震災害復旧記録パンフレット 広島県

芸予地震災害復旧記録パンフレット(PDF) 広島県

平成17(2005)年9月台風14号

2005年9月、台風14号が日本に接近し、広島県を中心に大きな被害をもたらしました。この台風は非常に大型で強い勢力を保ち、広島県では土砂災害や洪水などの被害が発生しました。台風の接近に伴い、広島県廿日市市を中心に風雨が強まり、廿日市市津田で24時間で377mmの降雨量が記録されました。この大雨により、土石流やがけ崩れ、地すべりなどの土砂災害が発生し、家屋が被害を受けました。廿日市市では、家屋全壊4戸、一部損壊44戸が発生しました。また、玖島地区、永原地区などでも土石流が発生し、広島市佐伯区湯来町多田志井地区では地すべりが発生して家屋が一部損壊しました。世界遺産を擁する宮島でも、白糸川の上流で崩壊が発生し、大量の土砂が流下して厳島神社南側の住宅地に流れ込み、家屋が一部損壊しました。この被害により、厳島神社は一部閉鎖されました

出典: 災害ポータルひろしま 過去の主な災害 平成17年9月 台風14号

平成18(2006)年9月 台風13号

2006年9月、台風13号が日本に接近し、広島県を含む広範囲に大雨と強風をもたらしました。広島市では、1人が死亡し、1人が行方不明となるなど、人的被害が発生しました。また、住宅被害として半壊2戸、一部損壊15戸などが報告されました。 広島市内を流れる太田川や広瀬川が氾濫し、広範囲にわたって浸水被害が発生しました。この浸水により、多数の道路や橋が寸断され、交通網に大きな影響が出ました。 北広島町では、家屋半壊1棟、一部損壊3棟、床上浸水10棟などの被害が発生し、住民が避難を余儀なくされました。安芸高田市でも、家屋全壊4棟、半壊1棟一部損壊3棟などの住宅被害や農作物被害が報告され、地域の生活に大きな影響を与えました。 台風13号による豪雨は、土砂崩れや山崩れなどの土砂災害を引き起こし、県内各地で発生しました。広島県内の農業や漁業も大きな打撃を受けました。

出典:台風第13号に関する被害状況等について(第16報)広島県民生活部危機管理局

台風第13号に関する被害状況等について(第16報)

平成22(2010)年7月庄原豪雨

広島県で発生した平成22(2010)年7月の豪雨は、局地的な大雨により大規模な被害をもたらしました。南からの暖かく湿った気流と上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、7月16日には激しい雨が降り始めました。庄原市東本町では、16時43分までの1時間に64.0ミリの非常に激しい雨を観測し、昭和51年の観測開始以来、日最大1時間降水量の極値を更新しました。この豪雨により、同市内を流れる大戸川、大津恵川の氾濫や土石流が発生し、住宅の流出や全壊、住民の孤立が報告されました。被災地の状況は深刻で、洪水によって流された家屋や土砂によって道路が寸断され、土砂災害による被害は死者1名、行方不明者1、家屋全壊12戸、半壊12戸、一部損壊6戸、床上浸水1戸、床下浸水30戸などでした。

出典:平成22年7月庄原豪雨 災害ポータルひろしま

平成22年7月庄原豪雨 災害ポータルひろしま昭和47年7月豪雨災害(三次市・庄原市) 広島県

平成26(2014)年8月豪雨

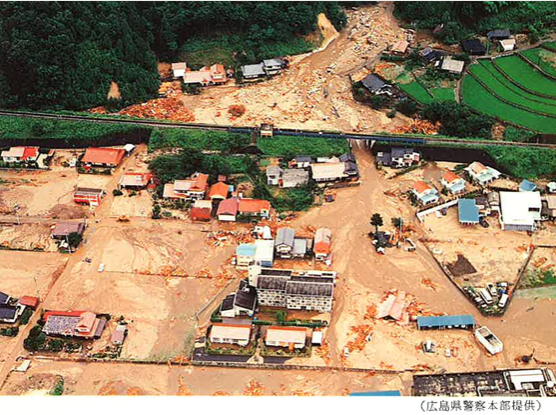

2014年(平成26年)8月19日からの豪雨災害は、広島県に甚大な被害をもたらしました。広島市内で土石流107箇所、がけ崩れ59箇所の計166箇所で土砂災害が発生し、死者77名(うち関連死3名)、負傷者68名(平成27年3月現在)の人的被害が発生しました。 建物(住家)被害は、全壊179棟、半壊217棟、一部損壊189棟、床上浸水1,084棟、床下浸水3,080棟に上りました。特に集中的に被害を受けた安佐南区と安佐北区では、鉄道やライフラインに甚大な被害が発生しました。 被害額では、一般資産等・公共土木施設・公益事業等で総額415億円、農林水産被害で68.5億円超に達しました 。また、避難勧告の対象は最大で68,813世帯、約16万4千人に及びました。 この災害は激甚災害として指定され、広島市に災害対策本部が設置されました。広島市安佐北区・安佐南区の一部で避難勧告が出され、自衛隊への災害派遣要請や広域緊急援助隊の派遣指示がなされました。

出典:内閣府防災情報ページ 2014年(平成26年)8月19日からの豪雨災害

2014 年(平成 26 年) 8 月 19 日からの豪雨災害平成26年8・20土砂災害(広島市)砂防課

犠牲者74人、残る爪痕 広島市の土砂災害から1カ月 KYOdo NEWS

平成30(2018)年7月豪雨西日本豪雨

平成30年(2018年)7月豪雨は、広島県を中心に発生した大規模な災害でした。この災害により、広島市、呉市、三原市、東広島市、熊野町、坂町など広島県内の多くの地域で被害が発生しました。死者1532名(災害関連死を含む)、行方不明者4名(2023年7月6日時点、広島県発表)を出し、家屋全壊1,176戸、半壊3,632戸などの被害が発生しました。

この災害では、土砂災害や河川氾濫によって道路や橋梁などの交通インフラも甚大な被害を受けました。特に広島市を中心に多くの地域で避難勧告が出され、多数の住民が避難生活を余儀なくされました。また、交通機関にも影響が及び、JR山陽新幹線や各地の在来線が運休となりました。

この災害に対して自衛隊や消防などの救助隊が出動し、地元自治体やボランティア団体も支援活動を行いました。災害は日本国内だけでなく世界中から注目されるほど大規模で深刻でした。

災害からの復旧・復興は順調に進んでいますが、依然として多くの課題が残っています。地域住民や遺族は、追悼式を行わずとも教訓を伝えることを誓っています。

「受け継いどるよ 西日本豪雨6年」の取り組みの一環として、地域住民は災害の教訓を次世代に伝える活動を続けています(中国新聞デジタル)。

出典:平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン 進捗状況 広島県

平成30年7月豪雨災害の概況 - 広島県西部建設事務所

追悼式なくても教訓伝える 遺族や地域住民の誓い【受け継いどるよ 西日本豪雨6年】① 中国新聞デジタル

平成30年7月豪雨災害の概況 広島県西部建設事務所

平成30年7月豪雨災害の記録 広島市

令和3(2021)年7月広島豪雨

2021年8月11日から19日にかけて、広島県では記録的な大雨が発生しました。偏西風の影響で暖かく湿った空気が流れ込み、前線が停滞した結果、広島市を含む西日本では激しい雨が降り、大雨特別警報が発令されました。特に8月13日、安芸高田市甲田では観測史上最高の降水量が記録され、平成30年7月豪雨を超えるような記録的な大雨となりました。

この豪雨により、広島県内では土砂災害や浸水被害が発生しました。8月14日15時には県内で827,999世帯、1,766,340人に避難指示などが発令されていました。大雨による人的被害として死者4名、行方不明者1名。住家被害は全壊15棟、半壊110棟、一部損壊73棟、床上浸水167棟、床下浸水466棟となりました。交通機関にも影響が出て、多くの運休や通行止めが発生しました。

出典: 令和3年の令和3年災害状況 広島県

令和3年7月及び8月の大雨による被害状況等について - 広島県災害対策本部

令和3年8月11日から19日にかけての前線による大雨について - 広島地方気象台

令和3年7月及び8月の大雨による被害状況等について令和3年8月11日から19日にかけての前線による大雨について 令和3年9月10日 広島県災害対策本部

令和3年8月11日から19日にかけての前線による大雨について 広島地方気象台