第1章 学校教育と青少年赤十字:人を思いやる心を育て、未来を生き抜く力を養う

第1節 はじめに:めまぐるしく変わる時代を、子どもたちはどう生きる?

21世紀は人類史上類を見ない変革期に突入しています。グローバル化の進展、情報技術の革新、人工知能(AI)の台頭は、社会のあらゆる領域に影響を及ぼし、生活様式、働き方、思考方法を根本から変えつつあります。この急速に変化する時代を、私たちはどのように生き抜けばよいのでしょうか。

1.1 これからの時代に必要な力とは?

(1)何が起こるかわからない時代を生きるために

今の社会は、いろいろなことが複雑に絡み合い、お互いに影響し合うようになり、将来どうなるかを正確に予測するのはとても難しくなっています。

例えば、

- 世界中の国々が経済的につながりを深めたことで、競争が激しくなったり、どこかの地域で起きた問題が世界全体に影響したりするようになりました。

- インターネットやスマートフォンはとても便利ですが、間違った情報が広まったり、個人の情報が悪用されたりする危険も出てきました。

- AI(人工知能)が進化すると、仕事のあり方が変わったり、「人間としてどう向き合うべきか」という新しい問題が出てきたりするかもしれません。

このように、何が起こるかわからない時代を生きていくためには、これまでのように、ただ知識や技術を覚えるだけでは十分ではありません。変化に合わせて自分を変えていく力、まだ誰も経験したことのない問題に新しいアイデアで立ち向かう力、そして、いろいろな考え方を持つ人たちと力を合わせて問題を解決していく力が必要です。

(2)「21世紀型スキル」ってなんだろう?

これからの時代に特に必要とされる能力は、まとめて「21世紀型スキル」と呼ばれています。これは、特定の仕事だけでなく、どんな場面でも役に立つ、いわば「土台となる力」です。具体的には、次のような力が挙げられます。

ア.問題解決能力:

自分で問題を見つけ、どうすれば解決できるか考え、実際に行動する力です。例えば、私たちの周りにある「困ったこと」や「もっとこうなればいいのに」ということを見つけ、それを解決するためにみんなでアイデアを出し合い、実行していくような力です。

イ.批判的思考力(クリティカル・シンキング):

情報をそのまま信じるのではなく、「本当にそうなのかな?」「他の見方はないかな?」と、いろいろな角度からじっくり考える力です。たくさんの情報があふれる中で、正しい情報を見抜き、惑わされないために大切です。

ウ.創造性(クリエイティビティ):

これまでのやり方にとらわれず、新しい考えや方法を生み出す力です。変化の激しい時代には、新しい発想で物事に取り組むことが求められます。

エ.コミュニケーション能力:

自分の考えを分かりやすく伝え、相手の意見をしっかり聞き、良い人間関係を作る力です。いろいろな考えを持つ人たちと協力していくために欠かせません。

オ.協調性(チームワーク):

他の人と力を合わせて、一つの目標を達成する力です。一人では難しいことも、みんなで協力すれば乗り越えられます。

カ.国際感覚(グローバルな視点):

いろいろな国の文化や考え方を知り、お互いを大切にする心です。世界中の人々と関わる機会が増える中で、自分と違う文化を理解し、尊重する気持ちがますます重要になります。

1.2 今、学校教育に求められていること

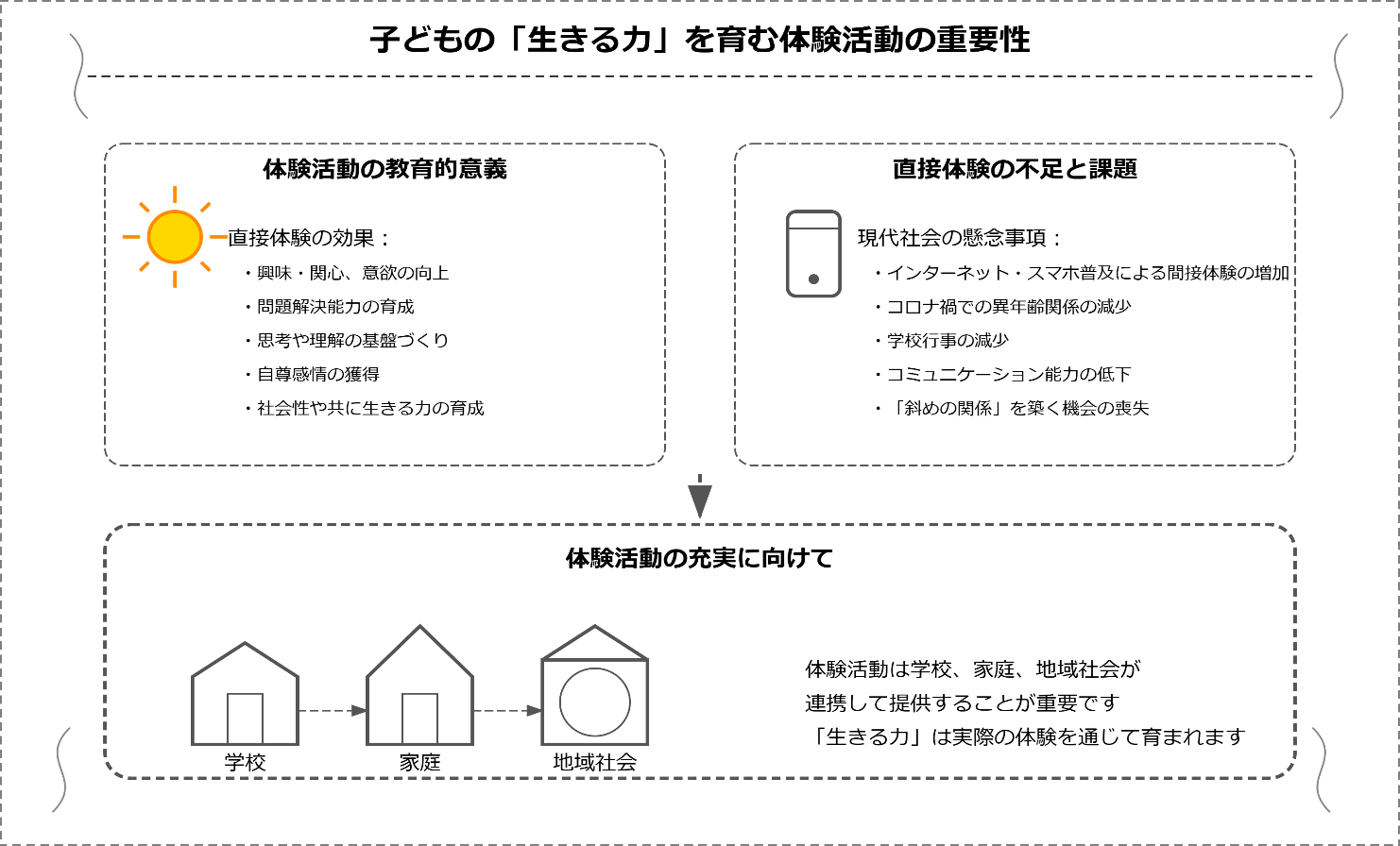

(1)子どもたちの「生きる力」を育む

学校は、子どもたちが将来、社会で自分の力で生きていき、幸せな人生を送るための土台を作る大切な場所です。学校は、勉強を教えるだけでなく、子どもたち一人ひとりの良いところを伸ばし、人とうまく関わる力や、人として大切なこと(倫理観や思いやりの心)を育てる役割も持っています。

最近の学校教育では、ただ知識を詰め込むだけでなく、子どもたちが自分で考え、新しいものを生み出す力を大切にする方向に変わってきています。その中心にあるのが、「生きる力」を育むという考え方です。

文部科学省は、この「生きる力」を「これからどんどん変わっていく社会でたくましく生きていくために必要な、知識や技能(知)、豊かな心(徳)、健康な体(体)のバランスがとれた力」と説明しています。具体的には、基本的な知識や技術を身につけること、自分で考え、判断し、伝える力を育てること、そして何よりも、自分から進んで学ぼうとする気持ちを育てることが大切にされています。

(2)これまでの教育だけでは難しいこと

しかし、これまでの先生が一方的に教えるだけの授業では、目まぐるしく変わる社会で活躍できる人を育てるのは難しい面があります。

ア.知識がすぐに古くなる:

新しい情報や技術がどんどん生まれてくるので、学校で習った知識が、大人になる頃には古くなって役に立たなくなってしまうかもしれません。

イ.受け身の学びになりがち:

これまでの授業は、先生が話すのを聞いているだけのことが多く、子どもたちは受け身になりがちでした。これでは、自分から進んで学ぼうという気持ちが育ちにくいことがあります。。

ウ.社会とのつながりが見えにくい:

学校の中だけで勉強していると、社会で今どんなことが問題になっているのか、どんな力が必要とされているのか、子どもたちには分かりにくいことがあります。

(3)社会とつながる「体験的な学び」が大切

だからこそ、実際に体験したり、誰かの役に立つ活動をしたりすることを通して、子どもたちが自分から進んで学び、社会とのつながりを感じられるような教育が求められています。

ア.体験から学ぶ:

机に向かって勉強するだけでなく、実験や観察、グループでの話し合いや発表など、いろいろな方法で学ぶことで、子どもたちの「やってみたい!」「知りたい!」という気持ちを引き出し、自分から学ぶ力を育てます。。

イ.社会の役に立つ活動:

ボランティア活動や地域のお手伝いなどを通して、人の役に立つ喜びを知り、社会の一員としての自覚や、思いやりの心を育てます。

ウ.将来を考えるきっかけ(キャリア教育):

実際に仕事を体験したり、様々な職業の人から話を聞いたりすることで、将来どんな道に進みたいか、社会でどんな役割を果たしたいかを考えるきっかけを作ります。。

1.3 青少年赤十字(JRC)の活動が持つ可能性

ここで注目したいのが、青少年赤十字(JRC)の活動です。

JRCの活動は、「人道」つまり、人を思いやり、助け合う心を大切にする考え方に基づいた、子どもたちの心を豊かに育てるための具体的な活動です。JRC活動では、ただ知識を覚えるだけでなく、他の人を思いやる心、社会の役に立ちたいという気持ち、そして世界に目を向ける広い視野を育てることを目指しています。

JRCの活動は、子どもたちが「自分たちでやってみよう!」と主体的に参加し、自分で考え、行動するたくさんのチャンスを与えてくれます。

これこそが、まさに先ほどお話しした「21世紀型スキル」(問題解決能力、コミュニケーション能力、協調性など)や、変化の激しい社会をたくましく生きるための「生きる力」を育てるのに、とても役立つのです。

参考 学校教育法 第31条 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。(第49条、第62条で中、高に準用)

参考 文部科学省公式サイト 学習指導要領「生きる力」:文部科学省

『21世紀の教育改革』 - 文部科学省編

『人道的教育の実践』 - 日本赤十字社