第3章 JRCの理念と活動:実践目標と態度目標

青少年赤十字(JRC)は、赤十字の理念に基づき、「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」の3つの実践目標と、「気づき、考え、実行する」という態度目標を掲げ、活動を展開しています。これらの目標は、JRC活動の指針であり、子どもたちが人道的価値観を身につけ、社会に貢献できる人間へと成長するための道しるべとなります。本章では、これらの目標について詳細に解説し、JRC活動が子どもたちの成長にどのように寄与するのかを明らかにします。

第1節 実践目標

JRCの活動は、「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」の3つの実践目標に基づいて展開されます。これらの目標は、子どもたちが日常生活の中で、具体的な行動を通して、人道的価値観を学び、実践するための指針となります。

3.1.1 健康・安全

「健康・安全」は、自分自身と周囲の人々の命と健康を守り、安全な生活を送るための知識と技能を習得することを目標としています。この目標は、単に病気や怪我をしないことだけでなく、心身ともに健康な状態を維持し、危険を予測し回避する能力を養うことを含みます。

(1) 具体的な活動内容

JRCでは、「健康・安全」の目標を達成するために、以下のような活動が行われています。

ア.救急法・心肺蘇生法の学習:

怪我や病気の人に対する応急手当の方法(止血法、包帯法、骨折の固定法など)や、心肺停止状態の人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫、人工呼吸)とAED(自動体外式除細動器)の使用方法を学びます。これらの知識と技能は、緊急時に人命を救うために不可欠です。

イ.防災・減災の推進:

JRCは、地震、津波、火災などの災害を想定した避難訓練を実施し、安全な避難経路や避難場所を確認します。また、非常持ち出し品の準備や、災害時の情報収集方法などを学び、防災意識を高めます。

ウ.健康教育の推進:

バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣の重要性について学びます。また、感染症予防のための手洗いやうがい、マスクの着用などを実践します。

エ.交通安全教室への参加:

道路の安全な横断方法、自転車の正しい乗り方、交通ルールの遵守など、交通事故を防ぐための知識と技能を学びます。

オ.学校内の安全点検:

校舎や校庭の危険箇所を点検し、安全対策を提案します。例えば、階段の手すりの修理、遊具の安全点検、校庭の排水溝の清掃などを行います。

カ.メンタルヘルスに関する学習:

ストレスの原因や対処法、心の健康を保つための方法について学びます。また、悩みや不安を抱えている友人への接し方、相談できる窓口などを学びます。

(2) SDGsとの関連:目標3「すべての人に健康と福祉を」

JRCの「健康・安全」の目標は、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の目標3「すべての人に健康と福祉を」と深く関連しています。SDGsの目標3は、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進することを目標としています。

JRCの活動は、この目標の達成に貢献するものであり、子どもたちがSDGsについて学び、自分たちの活動が世界とつながっていることを理解する機会を提供します。

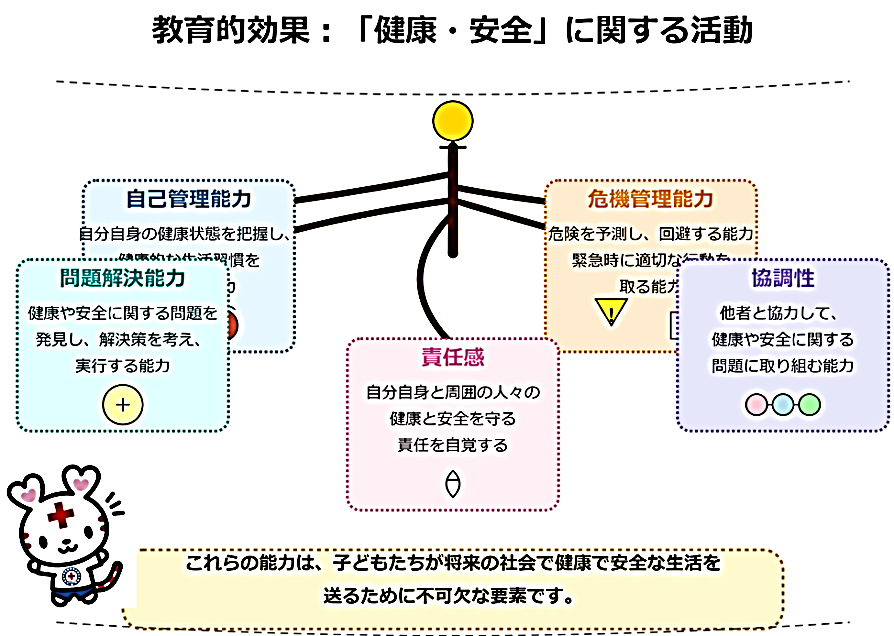

(3) 教育的効果:

「健康・安全」に関する活動を通して、子どもたちは以下の能力を養うことができます。

自己管理能力: 自分自身の健康状態を把握し、健康的な生活習慣を実践する能力。

危機管理能力: 危険を予測し、回避する能力。緊急時に適切な行動を取る能力。

問題解決能力: 健康や安全に関する問題を自ら発見し、解決策を考え、実行する能力。

協調性: 他者と協力して、健康や安全に関する問題に取り組む能力。

責任感: 自分自身と周囲の人々の健康と安全を守る責任を自覚する。

3.1.2 奉仕

「奉仕」は、人のために尽くす喜びを知り、地域社会や国際社会に貢献する精神を育むことを目標としています。この目標は、単に困っている人を助けるだけでなく、社会の一員として、積極的に社会の課題解決に取り組む姿勢を養うことを含みます。

(1) 具体的な活動内容

JRCでは、「奉仕」の目標を達成するために、以下のような活動が行われています。

ア.高齢者施設訪問:

高齢者施設を訪問し、お年寄りとの交流を通して、高齢者の生活や思いに触れ、世代間交流の大切さを学びます。具体的には、レクリエーション活動のサポート、話し相手、施設の清掃などを行います。

イ.地域清掃活動:

学校周辺や地域の公園、河川などを清掃し、地域環境の美化に貢献します。この活動を通して、環境問題への意識を高め、地域社会への貢献の喜びを体験します。

ウ.募金活動:

災害被災地支援、発展途上国支援、難病患者支援など、様々な目的のた めに募金活動を行います。募金活動を通して、社会には様々な困難を抱えている人々がいることを知り、支援の必要性を学びます。

エ.災害ボランティア活動:

地震や台風などの自然災害が発生した際に、被災地でのボランティア活動に参加します。具体的には、がれきの撤去、避難所の運営サポート、物資の仕分け、炊き出しなどを行います。

オ.地域イベントへの参加・協力:

地域の祭りやイベントにボランティアとして参加し、運営をサポートします。例えば、会場設営、受付、案内、清掃などを行います。

オ.献血キャンペーンの運営:

献血の重要性を啓発し、献血イベントを企画・運営する。

(2) SDGsとの関連:目標11「住み続けられるまちづくりを」など

JRCの「奉仕」の目標は、SDGsの複数の目標と関連しています。特に、目標11「住み続けられるまちづくりを」は、地域社会への貢献を重視するJRCの活動と深く関わっています。また、目標1「貧困をなくそう」、目標2「飢餓をゼロに」、目標10「人や国の不平等をなくそう」など、社会的な課題に取り組むJRCの活動は、これらの目標の達成にも貢献します。

(3) 教育的効果:

「奉仕」に関する活動を通して、子どもたちは以下の能力を養うことができます。

共感力: 他者の痛みや苦しみを理解し、共感する能力。

社会貢献意識: 社会の一員として、積極的に社会の課題解決に取り組む意識。

コミュニケーション能力: 他者と協力して、奉仕活動を行うためのコミュニケーション能力。

リーダーシップ: 奉仕活動を企画・運営し、仲間をまとめるリーダーシップ。

問題解決能力: 地域社会の課題を発見し、解決策を考え、実行する能力。

3.1.3 国際理解・親善

「国際理解・親善」は、異文化理解を深め、国際的な視野を広げ、平和な社会の実現に向けて貢献する意欲を育むことを目標としています。この目標は、単に外国の文化を知るだけでなく、多様な価値観を尊重し、国際社会の一員として、積極的に国際協力に取り組む姿勢を養うことを含みます。

(1) 具体的な活動内容

JRCでは、「国際理解・親善」の目標を達成するために、以下のような活動が行われています。

ア.海外のJRCメンバーとの交流:

手紙交換、オンライン交流、相互訪問など、海外のJRCメンバーとの交流を通して、異文化理解を深め、国際的な友情を育みます。

イ.国際協力に関する学習:

開発途上国の現状、貧困問題、環境問題、人権問題など、国際社会が抱える課題について学びます。また、国際協力の重要性や、自分たちにできることについて考えます。

ウ.フェアトレード商品の学習・販売:

フェアトレードの仕組みや、フェアトレード商品が途上国の生産者の生活向上にどのように貢献しているのかを学びます。また、フェアトレード商品を学校や地域で販売し、フェアトレードの普及に貢献します。

エ.異文化体験学習:

外国の料理を作って食べる、外国の音楽を演奏する、外国の民族衣装を着るなど、異文化を体験する学習活動を行います。

オ.外国語学習:

英語やその他の外国語を学習し、国際コミュニケーションの基礎を身につけます。

カ. 国際的な環境保護活動:

環境問題に関する国際的な取り組みに参加し、持続可能な未来を目指す活動。

(2) SDGsとの関連:目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」など

JRCの「国際理解・親善」の目標は、SDGsの複数の目標と関連しています。特に、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は、国際協力を重視するJRCの活動と深く関わっています。また、目標4「質の高い教育をみんなに」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標16「平和と公正をすべての人に」など、多様な価値観を尊重し、平和な社会を築くことを目指すJRCの活動は、これらの目標の達成にも貢献します。

(3) 教育的効果:

「国際理解・親善」に関する活動を通して、子どもたちは以下の能力を養うことができます。

異文化理解力: 異なる文化や価値観を理解し、尊重する能力。

国際感覚: 国際的な視野を持ち、地球規模の課題に関心を持つ。

コミュニケーション能力: 外国語や異文化コミュニケーションのスキルを身につける。

協調性: 多様な背景を持つ人々と協力して、国際的な課題に取り組む能力。

問題解決能力: 国際社会が抱える課題を発見し、解決策を考え、実行する能力。

第2節 態度目標:「気づき、考え、実行する」-主体的な学びを促すサイクル

JRCでは、3つの実践目標に加えて、「気づき、考え、実行する」という態度目標を掲げています。この態度目標は、JRC活動の根幹をなすものであり、子どもたちが主体的に学び、成長するための指針となります。

3.2.1 気づき

「気づき」は、すべての活動の出発点です。身の回りの出来事や社会現象に対して、問題意識を持ち、課題を発見する力を養います。

(1) 問題意識の芽生え

「気づき」は、単に「知っている」状態から、「問題点や改善点に気づく」状態へと意識が変化することです。この「気づき」が、主体的な行動へとつながる第一歩となります。

(2) 多様な視点を持つ

普段、何気なく過ごしている日常の中にも、様々な問題や課題が隠されています。これらの問題や課題を発見するためには、多様な視点を持つことが重要です。例えば、「自分だったらどう感じるか」「他の人はどう思っているか」「別の角度から見るとどう見えるか」など、様々な立場から物事を考えることで、問題意識の芽生えを促します。

(3) 感性を磨く

美しい景色、困っている人、社会の不平等、環境問題など、周囲の状況に心を動かす感性を育むことが大切です。感動や疑問、違和感など、自身の感情に素直に向き合うことで、問題意識が生まれます。

(4)観察眼を養う

注意深く観察することで、表面的な情報だけでなく、隠れた問題やニーズを発見することができます。例えば、高齢者が困っている様子、地域環境の悪化、災害時の被害状況など、注意深く観察することで、具体的な問題点が見えてきます。

(5) 情報収集力を高める

新聞、テレビ、インターネット、書籍など、様々なメディアから情報を得ることで、社会問題や世界情勢への理解を深め、問題意識を高めることができます。

(6) 他者との対話

友人、家族、先生、地域の人々など、多様な人々と対話することで、自分とは異なる視点や考え方に触れ、新たな気づきを得ることができます。

3.2.2 考え

「気づき」を得た後は、問題の原因や背景、解決策について「考える」段階に移ります。多角的な視点から情報を分析し、論理的に思考することで、より効果的な解決策を導き出します。

(1) 多角的な思考と創造的な解決策

問題解決のためには、単一の視点からではなく、多角的な視点から問題を捉えることが重要です。また、既存の解決策にとらわれず、創造的なアイデアを生み出すことも大切です。

(2) 問題の定義

まずは、問題の本質を明確に定義します。「何が問題なのか」「なぜ問題なのか」「誰が困っているのか」など、問題を具体的に捉えることで、解決策の方向性が見えてきます。

(3) 原因と背景の分析

問題の原因や背景を多角的に分析します。歴史的背景、社会構造、文化の違い、経済的な要因など、様々な角度から問題を掘り下げることで、根本的な解決策を見つけることができます。

(4) 情報収集と分析

関連する情報を収集し、整理・分析します。統計データ、専門家の意見、事例研究など、信頼性の高い情報に基づいて、客観的に問題を分析することが重要です。

(5) 多様な解決策の検討

複数の解決策を考案し、それぞれのメリットとデメリットを比較検討します。既存の解決策にとらわれず、独創的なアイデアを生み出すために、ブレインストーミングやロールプレイングなどの手法を活用することも有効です。

※「ブレインストーミング」(英語: brainstorming)とは、複数人で集まってアイデアを自由に出し合う方法のことです。制限や批評を一切せず、思いついたアイデアをどんどん出していくことで、創造的な解決策や新しい発想を生み出すのが目的です。

※「ロールプレイング」(Role-playing)とは、特定の役割やキャラクターを演じることで、特定のシナリオや状況に対する理解やスキルを深める方法です。

(6) 批判的思考力

情報の信憑性を評価し、論理的な矛盾や誤りを発見する能力を養います。感情的な判断ではなく、根拠に基づいて、客観的に物事を判断することが重要です。

(7) 創造性

新しいアイデアを生み出し、独創的な解決策を考案する能力を育みます。既存の枠にとらわれず、自由な発想で問題に取り組むことが重要です。

3.2.3 実行する

「考え」抜いた後は、具体的な行動計画を立て、「実行する」段階に移ります。計画を実行に移す行動力、そして結果を評価し、改善につなげる実践力は、社会で活躍するために不可欠な力です。

(1) 行動力と実践力

計画を実行に移すためには、行動力が必要です。また、計画を実行する中で、様々な問題に直面する可能性があります。これらの問題を解決し、計画を最後までやり遂げるためには、実践力が必要です。

(2) 計画の立案

解決策を実行するための具体的な計画を立てます。「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」行動するか、役割分担、スケジュール、必要な資源などを明確にします。

(3) 実践と評価

計画に基づいて行動し、その結果を評価します。目標達成度、活動内容、問題点などを分析し、次回の活動に活かします。

(4) 改善と修正

評価結果を踏まえ、計画や活動内容を改善・修正します。問題点の原因を分析し、より効果的な解決策を模索することで、継続的な改善を図ります。

(5) 責任感

自分の行動に責任を持ち、最後までやり遂げる態度を養います。

(6) 問題解決能力

問題を発見し、分析し、解決策を実行し、評価する一連のプロセスを通して、問題解決能力を高めます。

(7) 協働性

多くのJRC活動はグループで行われるため、他者と協力して目標を達成する経験を通して、協働性を育みます。

「行動なき理念は無意味である。理念なき行動は狂気である」

「そこに溺れかかった人がいる。「まあ、かわいそうに!」だけでは救えません。知恵と技術がなければ救うことはできません。反対に知恵と技術だけ持っていても、それが悪用されればなお悪い。「行動なき理念は無意味であり、理念なき行動は凶器である」と言うことなのです。」

元日本赤十字社青少年課長の橋本祐子(さちこ)氏

3.2.4 「気づき、考え、実行する」のサイクル:継続的な学び

この「気づき、考え、実行する」のサイクルは、一度で完結するものではなく、繰り返すことで、より深い学びへとつながります。実行後の評価と改善を通して、新たな「気づき」が生まれ、さらなる「考え」を深め、より効果的な「実行」へとつながる、継続的な学習サイクルを形成します。

JRC活動は、このサイクルを繰り返すことを通して、児童・生徒の主体的な学習を促進し、人道的価値観に基づいた行動力と問題解決能力を育成します。そして、社会に貢献できる活動的な住民を育む土壌を形成するのです。